Wo gehts denn hier zum Nordpol?

Zum aktuellen Stand der Dinge bitte ganz nach unten scrollen ...

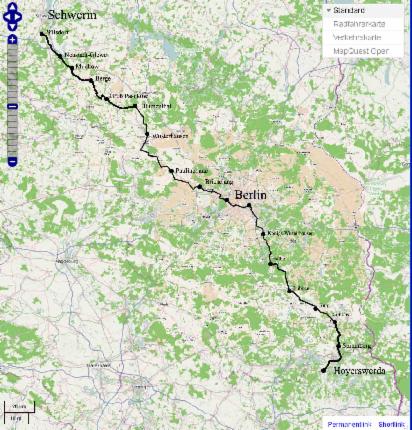

(Die Karte ist von http://www.openstreetmap.org)

Ich trinke keinen Whiskey, sagt Björn mismutig obwohl alle Welt weiß, dass er säuft wie ein Loch. Björn trinkt Bier und Wein und gern auch einen Likör von der Schwarzen Johannisbeere, die er Solbær nennt, aber keinen Whiskey. Ich bleibe mit der Flasche allein. Ein irritierender Umstand, denn ich trinke ja sonst nichts. Kein Wasser, keinen Schnaps – was einem in der Nähe von Polen nicht eben viele Freunde beschert.

Ich meine nur, Whiskey gehöre zum Lagerfeuer wie Nordlicht zum Winter. Immerhin erhebt es den Gartenteich zum Fjord und die fünf Grad über Null zum Besäufnis hinterm Polarkreis. Björn schweigt dazu. Was soll er zum Geschwätz eines Greenhorn auch sagen. Er lebt seit undenklicher Zeit am Polarkreis, also kurz davor, wenn auch ziemlich, aber immerhin nördlich von Oslo und in einer Gegend, wo sich die Elche gute Nacht sagen.

Alkohol ist teuer in Skandinavien. Deswegen kommt er gelegentlich zum Tanken aufs Festland, das hier an der Chausee zwischen Hoyerswerda und Spremberg mindest einen Aldi hat.

Manchmal, sagt Björn, ist der Wein von Aldi ganz gut. Wenn man Glück hat. Und sonst? Bei Aldi sind auch sonst die Weine nicht schlecht. Er öffnet die zweite Flasche.

Wolltest Du mich nicht mal besuchen kommen? Überraschend hat er das Thema gewechselt. Vielleicht denkt er an einen Angeltag im Fjord, für den er einen Mitangler sucht. Der Gegenbesuch ist längst fällig. Aber ohne Auto? Diese Strecke, wofür er schon mit Auto drei Tage braucht, ist mit dem Rad gleich gar nicht zu bewältigen.

Fliegen entfällt wegen des Weltklimas. Und Laufen ist einfach nur dämlich.

Du hast für alles eine Ausrede.

Wenn Du nach Sizilien gezogen wärst, wie jeder vernünftige Mensch, sage ich aufgebracht, dann hätte ich dich nicht nur schon längst besucht, sondern wäre sogar hinterher gezogen.

Ich bin nun mal im Hallingdal gelandet, sagt Björn verdrossen.

Und ich kann Kälte nicht ausstehen. Was soll ich in einer Gegend, in der keine Bananen wachsen?

Er sieht mich lange an.

War nicht schon die Idee, in einem deutschen Garten Bananen zu pflanzen, Zeugnis genug für meinen Geisteszustand?

Ich schiebe einen neuen Stamm aufs Feuer. Die Asche wirbelt hoch und fällt in den Pott mit dem Gemüsegulasch. Pottasche. Ein natürliches ökologisches Gewürz.

Irgendwann komm ich bestimmt.

Das hast Du schon mal gesagt.

Ich erinnere mich.

Es wird ja jetzt auch in Skandinavien wärmer. In Schweden pflanzen sie schon Reben.

Und die Eisbären?

Ich hab noch nie von Eisbären gehört. Bären gibts überhaupt nur in Schweden.

Ach.

Manchmal, gibt er mismutig zu, steht schon was in der Zeitung. Aber das wäre weit weg.

Und was, wenn ich weiter will, als nur zum Hallingdal? Ich meine, wenn ich mich schon auf den Weg mache, dann aber gleich richtig. Wenigstens bis zum Nordkap. Und wenn ich dort schon mal bin, dann wenigstens bis nach Spitzbergen.

Warum nicht gleich zum Nordpol?

Der Spott war nicht zu überhören.

Was weiß ich? Sage ich aufgebracht. Wenn schon, denn schon.

(...)

Durch die kahlen Äste des Kirschbaums blinken die Sterne. Der Polarstern steht direkt überm Gartenteich. Das wäre eine gute Orientierung. Wenns nachts nicht so finster wäre.

1. Fußweg

Von Hoyerswerda nach Spremberg

Was soll ich sagen ... ja, ich habs getan. Um halb zwölf bin ich aufgestanden und losgegangen. Dabei wollte ich nur zum Aldi. Die Milch für den Kaffee war alle.

(...)

Deswegen hatte ich gegen Mittag, als die Temperatur in der Sonne auf erträgliche sieben Grad stieg, den leeren Rucksack geschnallt und war zu Aldin getrottet. Eine Milch, zwei Tafeln Schokolade (mit Nuss), ein fettes Marzipanbrot.

Aber statt an der Kreuzung nach rechts abzubiegen, um wieder auf den Liegestuhl am Gartenteich zu kommen, fiel ich auf die grüne Ampel rein und ging nach links. Ich dachte, das wäre der Reflex auf den dort lauernden Baumarkt. Aber es lief sich gut am Baumarkt vorbei, die Chausse immer weiter lang. Ich bog am nächsten Abzweig auf die alte Straße zum Tagebau ab und blieb erst stehen, als da eine Schranke den Weg versperrte.

(Gut getarnt; der Todesstreifen zwischen Sachsen und Brandenburg)

Gut, ich gebs zu, ich fahre da sonst immer mit dem Rad vorbei. Aber zu Fuß!? Das ist schon was andres, da bleibt man stehen und kommt ins Grübeln. Ich höre ein Auto kommen und drehe mich um. Bringt da einer den Schlüssel? Mit guten Worten zum Geleit?

Das Auto biegt um die Ecke, sieht mich da stehen und fährt an die Seite. Es sollte jetzt in die Schonung einbiegen, wo Jens, der Treckerfahrer aus Laubusch, einen Pfad durchs Dickicht gebahn hat, eine schöne Spur für den SUV.

Ich lächle. Sehr charmant, wie ich immer lächle, bevor Leute zusammen zucken. Das Auto fährt nicht weiter. Es bleibt stehen. Die Frau am Steuer lächelt nicht – sie setzt zurück, sie sucht das Weite.

Erstaunlich eigentlich. Gelten SUVs nicht als landwirtschaftliche Fahrzeuge?

Was soll ich jetzt also tun? Zurück gehen? Es ist ein weiter Weg in den Garten. Ich setze mich auf den Sandberg, der dem ahnungslosen Radler das Herumfahren vermiesen soll, und fingere nach der Schokolade (mit Nuss!).

Hier irgendwo hab ich schon mal gesessen. Gestanden sogar, als ich für meine Firma, gerade den Facharbeiterbrief in der Tasche, den Tagebau zwischen Hoyerswerda und Spremberg vermessen sollte.

Hier war der gewachsene Boden, einen Schritt weiter die aufgeschüttete Kippe, einen oder zwei Kilometer breit. Dann die Grube und dahinter wieder altes Land mit einer Chaussee darauf, deren Ende abgebrochen in der Luft hing, wie der Knochen ausm Stumpf, dem die Granate den Arm weg gerissen hat. Es wurde erzählt, dass diese beiden Chauseeenden wieder zusammen geflickt werden sollten. Irgendwann, mit einen neuen Stück Chausee und, vielleicht, über das Loch mit einer Brücke.

Nichts genaues wußte damals keiner, aber ich hab begeistert darüber meinen ersten Artikel geschrieben. Prompt druckte ihn auch die Lokalzeitung; weil aber die Bonner Ultras die Lausitzer Rundschau abonniert hatten, wusste jetzt der Klassenfeind vom geheimen Bau einer Fernverkehrsstraße und würde völlig ungehindert seine Atomminen vergraben können.

Die proletarische Wachsamkeit lag am Boden zerschmettert. Vielleicht war das der Grund, warum etwas später die Straße in einem riesigen Bogen herum geführt wurde. Unsere Aufklärer hatten selbstverständlich die Atomminen längst geortet und entschärft, aber wir wollten die Revanchisten im fatalen Glauben lassen, als wüssten wir davon nichts.

Zu meinem Glück wurde ich wenige Tage später eingezogen. Beim ersten Urlaub erfuhr ich, dass mein Chef geschäumt habe vor Wut. Es sollte nicht der letzte Artikel gewesen sein, über den irgendwer geschäumt hatte.

Natürlich wurde die Straße nie gebaut, wie das so ist, mit Projekten und Plänen. Nur der Radweg führt jetzt von hier nach dort, ein hoffnungsvoller Anfang für eine menschenfreundliche Welt.

(...)

2. Fußweg

Von Spremberg nach Cottbus

(...)

Eistee im winterlichen Chaos, dem ich nur durch die Flucht entkommen kann. Freilich erst, nachdem die Katastrophe auch eingetreten ist.

3. Fußweg

Von Cottbus nach Burg

(...)

4. Fußweg

Von Burg nach Lübben

(Warten auf ... ja worauf eigentlich?)

5. Fußweg

Von Lübben nach Halbe

(...)

6. Fußweg

Von Halbe nach Königs Wusterhausen

(...)

7. Fußweg

Von Königs Wusterhausen zum Adlergestell

8. Fußweg

Vom Adlergestell zur Heerstraße

(...)9. Fußweg

Von der Heerstraße nach Brieselang

10. Fußweg

Von Brieselang nach Paulinenaue

Ein schöner Morgen. Ich möchte was Schönes denken, was gehen könnte, weil ich beim Schreiten weder auf Regenwürmer achten muss, noch auf Spanische Ekelschnecken oder gar die Aga-Kröte, die hier – was mich schon wundert – noch nicht aufgetaucht ist.

Wenn nicht das Dauerärgernis wäre: die keine Straße begleitenden Rad- oder Fußwege. Hinter dem Havelkanal dreht die Bundesstraße voll auf, es geht in die Linkskurve mit stählernen Leitplanken und voll unter der Autobahn durch. Eine weit gespannte Brücke, Straße, breiter freier Sandstreifen, Regionalbahn und IC-Strecke. Nur der Radweg fehlt.Eigentlich. Denn gebaut wurde er schon. Wenigstens auf Brückenlänge. Aber die Sicherheit der Autofahrer geht vor. Also sichert den gemeinen Autofahrer vor bösem Brückenbeton der doppelläufige Leitstahl. Etwa fünfzehn Meter vor der Unterführung hebt er sich aus der Wiese, zieht einen Meter neben dem Beton unter der Brücke durch, sichert noch den Apfelbaum zwanzig Meter nach der Brücke und senkt sich dann sanft in die nächste Wiese. Warum er nicht einen Meter neben den Asphalt gesetzt wurde und am Brückenbeton endete? Die Fördermittel waren eingeplant und mussten verbaut werden.

Der Wanderer aber sieht sehnsüchtig auf den schönen zugebauten Fußweg und muss auf dem Asphalt laufen. Fußgänger? Sind im deutschen Straßenverkehr nicht mehr vorgesehen.

Die Autos pfeifen vorbei, böse, aggressiv, sehr nahe. Nur ein Sprung könnte mich retten. Vielleicht ist die Barriere ja dafür da? Wie in der Stierkampfarena ...

Die Konstruktion ist auch für den Radler interessant. Wenn er von einem Auto über die Barriere geschubst wird, dann stürzt er – mit dem Kopf zuerst – zwischen die Stahlschienen, wobei ihm die nächste Querstrebe, vorausgesetzt, er ist ein zügiger Schnellradler, den Kopf vom Körper reißen wird. Der Rumpf fällt hinter die Barriere. Das Rad bleibt da, wo es hingehört, nämlich auf der Straße. Der Kopf aber fällt erst zwischen die Stahlschienen und kullert dann ebenfalls auf die Straße. Wenn er bis dahin noch bei Sinnen ist, sieht er den breiten Reifen des nächsten Truck auf sich zu rollen. Wetten, dass Bauherren, Bauarbeiter, Projektanten und die ganz normale Polizeistreife nur zu Himmelfahrt Rad fahren? Klar doch, denn solche Straßen sind nur im Suff zu ertragen.Ein irgendwie vormecklenburgisches Dorf, das sich erstaunt die Augen reibt. Wo kommen nur die vielen Touristen her?

Die ersten Ribbecker sind schon in den Ziegenstall umgezogen und haben das Haus den Urlaubern überlassen. Aber mal ehrlich: Übernachten? Hier? Warum?

Der nächste Bus biegt leichtsinnig von der Alten Hamburger ab und schwenkt großzügig in die Fontanestraße ein. Kennzeichen SB – wie Selbstbedienungsgaststätte.

(Sehr selten: Briefkasten in Ribbeck.)

Ich erinnere nur, dass mir dieser Gesang noch nie gefallen hatte ... Jetzt kommt mirs aber: E. H.! Der lustige kleine Diktator aus Wiebelskirchen! Im Unterschied zu A. H., der einen alpenländischen Dialekt pflegte, aber auch nicht viel größer war. War Stalin nicht auch kleingewachsen? Und Kim Jong Il erst!

Es war aber keiner der großen Auswahl, ein Unbekannter nur. Mit ausgreifender Geste erklärt er seinem Publikum den Anbau der Birnen auf dem Gut von Ribbeck. Den Geschmack von Birnenschnaps. Die ökonomische Bedeutung der Birne für die Stabilität des Euro. Der Blick der Gäste richtet sich auf den Birnenbaum. Sein Blick hascht nach dem Wegweiser hinter den Gästen. Um ihnen über die Schultern sehen zu können, ist der kleine Mann mit den hochhackigen Schuhen auf eine Bierkiste gestiegen.

Während er die Geschichte des Klassenfeindes rezitiert, geniest er die Aufschriften: Fontaneweg, Fontanebibliothek, Fontanekaffe, Fontaneallee, Zur weichen Fontanelle.

La, La, La, La, La! ruft er sich immer mehr ereifernd von der Bierkiste, bis er schließlich wegen einer allzu heftigen Armbewegung herunter fällt.

Das kommt davon. Sagt der Bauer, der neben seinem Rad an den Lattenzaun gelehnt steht, gut gelaunt. Wenn man zuviel vom Birnenschnaps faselt.

Hinter dem Schloss eine stille Fontaine.

Vor dem Schloss lässt eine Langhalsfrau den kleinen Mann in einen Hubschrauber schaffen. Obwohl die Ribbecker noch viel Platz auf ihrem Friedhof hätten und die Wege dort noch Namen gebrauchen könnten.Leider will mir keiner das Rezept für den Birnenwein verraten. Die Abkassiererin schickt mich zur Serviererin, die Serviererin schickt mich zur Gräfin, die Gräfin schickt mich zum rotbäckigen Pfarrer, der sagt, dass der Hubschrauber soeben gestartet ist.

Ich will noch ein Erinnerungsfoto mit der Wirtin. Sie verweigert es mir. Dabei hatte ich nur gefragt, ob das mit dem verdächtig vielen Wein von dem einen Birnbaum so wäre, wie mit den Spreewaldgurken und dem Beelitzer Spargel.

Ach, was hätte das für ein aufregendes Buch werden können, wenn der Fontane mit seiner Wanderei bis heute gewartet hätte.

Die Einwohnerdichte kann – abseits der Bundesstraßen – recht gut an den gelegentlich erscheinenden Fahrzeugen ermittelt werden. Zwangsläufig bedeutet es nämlich für jedes Auto eine prächtige Garage. Und manchmal auch eine Hütte für den Fahrer dazu.

Hocherfreut hält ein solches Auto auf mich zu, bremst ab und eine Frau lässt die Scheibe herunter: Sind Sie von hier? Ich bedauere, nein. Seh ich so aus? Die Frau fährt orientierungslos weiter. Kein Eingeborener nirgends.

Es ist knapp zwei Stunden vor Mecklenburg; wenn man läuft, drei Tage. Gibt es dort wirklich Wölfe, wenn es dort schon keine Menschen mehr gibt? In Schweden sollen schon Bären aufgetaucht sein. Am Nordpol, so las ich kürzlich, wäre die Anwesenheit von Menschen belastend. Man fürchtet um die Stabilität des Treibeises.

Radfahrer hats hier noch seltener. Bis Nauen waren sie oft zu sehen, in Ribbeck fand ich sie hochkonzentriert im Schlosspark angetrunken unterm Birnbaum. Wer, so frag ich ernsthaft, zeigt den Leuten, wie man einen richtigen Radweg baut?Ich schreite zügig aus und bald schon präsentiert mir ein Ort seine Errungenschaft mit besonderem Stolz: ein rundes blaues Schild mit einem weißen Fahrrad drin. Wer bis dahin mit seinem Rad auf der rechten Seite unterwegs war, fühlt sich an die Straßenverkehrsordnung erinnert und fährt quer über die Straße dem Schild auf der linken Seite entgegen.

Dort beginnt wenige Zentimeter vor einer Abzweigung (nach links) ein angedeuteter Radweg. Ein Autolenker, der mit seinem Gefährt eben zum Überholen ansetzen wollte, wird erst denken, der Radler will links abbiegen, ihn dann aber, weil der auf der linken Seite ungetrübt weiterfährt und ihn, den Autofahrer jetzt daran hindert, links abzubiegen, für einen Quartalsirren halten und die nächste Klinik benachrichtigen.

Aber vermutlich gingen die Bauherren davon aus, dass hier sowieso kein Radler vorbeikommt, es sei denn er wäre ein lästiger Tourist. Doch wenn, dann kann das für den Radler nicht gut enden. Denn beim Wechseln auf die andere Seite sieht er in der Gegenrichtung nicht viel – der Abzweig liegt in einer Rechtskurve. Erkennen kann ich aber die hinterhältige Absicht der Fallensteller.Wäre es wirklich möglich, so frage ich mich, während ich nun experimentell auf die linke Seite wechsle, dass sie einfach nur den armen Radfahrer fangen wollen, um ihn anschließend zu schlachten? Eine Kamera in ausreichender Entfernung aufgestellt, könnte dem Liebhaber von Road-Kill signalisieren: Es gibt lecker Fleisch! Rein ins Auto und dem Radler entgegen! Man trifft sich am Zeichen 237.

Der Baumeister bekommt ein Stück von der Lende. Der Straßenverweser knabbert gern am Bein. Der Bundesverkehrsminister kriegt ein Stück vom Herz des schutzlosen Verkehrs. Für die andern Organe kommt die Rettung mit Blaulicht. Und auch der Bestatter erhebt sich unruhig. Gott erhalte das Handwerk.

Ich nehme den Sachverhalt auf und gehe eilig weiter. Wer weiß, was sie für den Wanderer vorbereitet haben. Ich bin geneigt, falls ich lebend davon komme, eine Anzeige wegen vorsätzlicher Verkehrsgefährdung zu formulieren. Hier gilt die besondere Heimtücke.

11. Fußweg

Von Paulinenaue nach Wustermark/Dosse

12. Fußweg

Von Wustermark nach Blumenthal

Ein Basislager hat den Vorteil, dass man es nicht mit sich herumtragen muss. Man kehrt ja abends wieder heim. Ich nehme mir vor, bis Blumenthal zu laufen und von dort mit dem Zug zurück zu kehren. Tags drauf werde ich dann bis Blumenthal fahren, wieder ein Stück laufen und von dort nach Hause ins Basislager fahren.

Es ist ein sonniger Morgen, die Luft ist putzsauber, nur der Kalebutz geht mir nicht aus dem Kopf. Wieso muss die Putze da täglich rein? Einmal Staubwischen reicht doch für die Potenz D 100. Damit kann sie den ganzen Kosmos heilen. Und mehr als einen Kosmos haben wir nicht. Ich halte das ganze für eine Lüge. Wahrscheinlich war die Saunageschichte wieder nur ein PR-Gag um noch mehr Leute in die Gruft zu locken.

Ich schreite kräftig aus, erleichtert von Zelt und Küche und stöbere schwanzwedelnd und kläffend durchs Unterholz. Hei, was für ein Spaß, die Gänse ins Wasser zu scheuchen und menschlichen Spuren zu folgen. Die Straße habe ich leichtsinnig verlassen. Auch den Weg. Jetzt wird der Pfad dünner. An seinem Rand weiße Papierfetzen.

Eine Schnitzeljagd?

Nein, sonst lauerten darunter keine Kotbrocken.

Also nur Badegäste ohne Hose und Windel?

Oder eine perfide Steigerung des Geocachings?

Nein, nur Angler sinds, die aus langer Weile auf den Weg scheißen, weil sie Angst vor den Spinnen im Gestrüpp haben. Warum sammeln sie die Brocken nicht ein und gehen damit auf Karpfen? Jedes Anglerfachgeschäft würde Luftsprünge ob solcher Köder machen.

Es kann allerdings auch sein, dass der Gemeine Angler nur sein Revier markieren wollte. (Was sein natürliches Recht ist.): Hier liegt mein Kot! Keinen Schritt weiter! Vermintes Gelände! Vorsicht, es wird ohne Anruf geschissen! Wen sollte er auch anrufen?

Ich schreite sorgfältig über die Landmarken und steh vor einem Fluss. Die Brücke ist verwest, und auf der andern Seite nur dürres Schilf im dunklen Wald. Je länger ich grüble, desto mehr weiten sich die Lachen um meine Schuhe aus; es matscht, als ich sie endlich vom Modder befreie und böser Gedanken voll den Weg zurück gehe. Vorwärts nimmer, rückwärts immer.

Wie wunderbar riecht der Asphalt, denk ich an den Moderwald. Doch gemach. Der Wald hat mich schon wieder. Mannshohe Brennesseln laden zum Kurieren von Ischias, Rheuma und allerley kuriosen Muskelschmerzen ein, gern auch vorbeugend. Ich siele mich darin, wie das Pferd im Staube und schnaube und grunze und wiehere zufrieden, bis ich wieder ganz der zivilisierte Mensch bin und mich als solchen wieder kleide.

Eine neue Welt öffnet sich: Kornblumen und Korn so weit das Auge reicht. Dazwischen blüht es rot. Vereinzelt, versteckt. Eine verdächtige Spur führt mich tief ins Feld. Dort sitzt eine afghanische Flüchtlingsmutter und zeigt ihrem Dreijährigen, wie man die Kapsel ritzt, dass auch der Saft heraus kommen kann. Sorgsam wischt sie ihn mit dem Tempotaschentusch ab.

Sehen Sie, sagt sie mir, man kann nicht früh genug anfangen, den Kleinen das traditionelle Handwerk zu erklären.

Als ich sie fotografieren will, winkt sie entsetzt ab und zieht den Schleier vors Gesicht. Der Glaube verbietet die Abbildung weiblicher Personen. Wie wahr, deswegen hatte ich schon einmal einen halben Tag auf einer libyschen Polizeistation verbracht.

Ich will ihr zum Abschied etwas schenken. Doch sie wehrt lächelnd ab. Es wächst genug vom guten Mohn, lieber Mann und der Ertrag schenkt reichlich Freude. Ich schreite wohlgemut von dannen. Auch unsere Menschen hier sollten sich den fremden Sitten öffnen.

Doch wer weiß, manch kluger Mensch baut jetzt schon an. Und sprach die fromme Frau nicht ein verdächtig gutes Deutsch?

Ist es denkbar, dass diese und die homöopathische Putze ein und die selbe wären? Auszuschließen wäre das nicht, obwohl die Logik hinkt. Jene staubt ab um zu verklopfen, diese hier mag es flüssig aus der Kapsel. Beide nehmen gern und beide lieben das Geschäft. Könnte sie nicht auch den Mohnsaft mit Zucker verdünnen und potenzieren? Der Schaden wäre nicht auszudenken. Eine einzige Kapsel reichte aus, das Universum einzuschläfern – und die braven Bauern, Dealer und Zollbeamten wären auf einen Schlag arbeitslos!!Nur gut, dass nicht jeder mit der Erfindung des Samuel Hahnemann vertraut ist.

Allerdings – mit einer Rakete nur weit genug ins All geschossen, könnte das Feld genug sein, wenigstens die kosmische Drift so weit abzubremsen, dass der Urknall keinen Schaden mehr anrichtet.

Ich nähere mich einem denkwürdigen Ereignis. In wenigen geografischen Sekunden, so sagt es mein liebes, hochverehrtes und grundgütiges Navi, werde ich den 53. Breitengrad erreichen. Wie wird er wohl aussehen? Liebevoll gestaltet von den dortigen Ureinwohnern, auch Indigene genannt? Werden sie mich mit Brot und Käse hinter der Linie erwarten und: Preiset IHN, ihr himmlichen Heerscharen! rufen? Oder mich nur mit Mutterkorn und ranziger H-Milch bewirten? Sie lieben den Korn vor allem gebrannt, nicht gebacken.

Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle.Nämlich mir selbst. Als wir gemeinsam, die Götter mögen es uns verzeihen, Marzahn, die Hauptstadt der DDR, errichteten, erschienen sie häufig erst gegen Montag Mittag und ziemlich verkatert.Und gegen Montag Abend zogen sie sich schweigsam zu einer Flasche Korn zurück, um nicht in tiefe Depression zu verfallen. Am Dienstag ... aber lassen wir das.

Der 53. Breitengrad enttäuscht. Nichts ist da als die verschlungene Linie eines Treckerreifens nach der letzten Insekti-Fungi-Pestizid-Spritzung. Und dahinter wartet niemand, weil diese geballte Ladung Zivilisation keiner überlebt hat. Wie ich höre, fahren Trecker deswegen jetzt mit GPS, statt eines hochspezialisierten Treckerfahrers.

Auch Blinden soll demnächst ein GPS implantiert werden; auch prominenten Toten, damit man weiß, wo sie abgeblieben sind, wenn demnächst mal wieder eine Exhumination angesetzt, der Exhuminant aber verschwunden ist. Kürzlich hat jemand so auf eigene Faust seine Kettensäge, Solarzellen und was ihm sonst noch über Nacht abhanden gekommen war, gesucht und tatsächlich gefunden. Er hats auch sofort seiner sächsischen Heimatpolizei gemeldet. Freudig, hoffnungsbeladen. Passiert ist seither nichts. Denn für den Dieb ist die brandenburgische Polizei zuständig. Da hat mal wieder einer die Landesgrenze nicht beachtet.

Wie wird das erst, wenn ich mich der brandenburgisch-mecklenburgischen Grenze nähere? Wird sie bewacht sein? Mit Hunden an Laufleinen? Selbstschussanlage? Panzersperre und Kfz-Sperrgraben? Automatischen Grenzern mit GPS im Kopf und sonst nichts? Schlimmer als am 53. Breitengrad kanns nicht werden. Die Illusion auf ein deftiges Mahl ist dahin, ich trotte lustlos weiter.

Nicht alle Wege sind jetzt asphaltiert. Manche befinden sich noch im vorinstrieellen Zustand, sind Radpfade, Ziegenpfaden gleich, wobei es Ziegenpfade mangels Ziegen nicht mehr gibt. Wildschweinpisten also und die Wege von Rehlein, Hirsch und Waschbär. Manch Pfad verendet in feuchten Wiesen, die mir besser scheinen, als jene, auf denen sich Zecken tummeln. Wie komme ich nur drauf, dass Zecken feuchte Wiesen meiden? Schlangen verscheucht man, indem man zischt und auf die Wiese schlägt. Wie warnt man Zecken vor hungrigen Spinnern?

Gelegentlich schlage ich mein Wasser ab, was die innige Naturbetrachtung beflügelt. Wer aber abseits des Weges tritt, um eventuell ein vorbeirasendes Wildschwein auf seiner Piste nicht zu behindern, sollte nicht auf eine Schlange treten.

Ich bin auf eine Schlange getreten. Sie nimmt es mir übel und windet sich um mein rechtes Bein. Als sie sich von mir abwendet und weg ist, als hätte es sie nie gegeben, fühle ich ein Brennen, dass mir unbekannt ist. Ich ziehe das Hosenbein hoch und sehe zwei winzige Wunden und einen roten Fleck drum herum. Das sieht nicht gut aus. Wirklich nicht. Ich bräuchte dringend was zum Abbinden.Dann, so weiß es der Trapper, muss einer das Gift aussaugen und ausspucken.Kein Fall für einen, der sich ständig beim Essen auf die Lippe beißt. Und dann plagen mich Rheuma, Ischias und eine gewisse Steifigkeit schon beim Zubinden der Schuhe. Ich wüsste nicht, wann ich mir das letzte Mal Schlangengift aus dem Unterschenkel gesaugt hätte.

Ich werde alt.

Ich werde, so reflektiere ich den letzten Gedanken, nicht mehr ganz so alt, wenn mir nicht schnell etwas Rettendes einfällt.

Die Putze!Eh ich es lange erkläre, drücke ich und presse die Wunde, um etwas Schlangengift herauszubekommen. Daraus will ich mir flugs ein Gegenserum entwickeln.

Tatsächlich quillt ein Tropfen, der schnell mit dem Taschentuch aufgesaugt ist. Damit eile ich zum nächsten Tümpel, wobei schon ein Fussabdruck voll Modderwasser genügt. Mit einem Becher schöpfe ich davon ein wenig und löse darin das Tempotaschentuch auf.

Dann gebe ich davon einen Tropfen in meine Trinkflasche, fülle diese mit Modderwasser, verschließe sie, schüttele kräftig und klopfe sie – jaja, so macht man dies – ziemlich eilig mehrmals rhytmisch auf den Wiesenboden und wiederhole die Prozedur. Gebe also davon einen Tropfen in eine andere leere Flasche, fülle diese mit Modderwasser und schüttle und klopfe und übertrage so die Informationen vom kleinen Tropfen auf die große Menge, während sie dadurch immer stärker wird. Potenziert eben.

Dabei, so nehme ich an, wird die eigentliche Information des Giftes, nämlich zu lähmen, zu vergiften, umzubringen, so abgeschwächt, dass sie nicht mehr wirken kann. Verstärkt wird hingegen durch meinen Willen die Gegenwirkung. Der Wille überträgt sich klopfend auf das Wasser und wird durch das Potenzieren noch gigantisch vergrößert, so dass ich, wenn ich nur lange genug verdünne, schüttele und klopfe und dabei intensiv an die Schlange denke, eine ganze Kompanie vor dem Sterben retten kann.

Das bringt mich wieder auf den Sinn der Handlung und ich fühle, dass ich irgendwann die Rettungsprozedur abbrechen muss, wenn ich nicht krepieren soll, bevor das Antiserum – gefühlt nach Hahnemann – fertig ist. Nur einen Tropfen davon gebe ich jetzt auf den Handrücken und lecke ihn auf.

Augenblicklich falle ich in einen tiefen Schlaf. Leicht und glücklich, weil ich weiß, dass ich gerettet bin. Ein Schwan setzt sich auf mein Haupt und vertreibt mit seinen Schwingen die Mücken. Das Wildschweinrudel beschützt mich vor Wilderern und die Rehlein um mich tanzen, gleichwohl der brave Förster auf dem Hochsitz sitzt und seine Flügel faltet.

Hat mich hier jemand als Köder für die Schweine abgelegt? Die Hose aufgerissen, damit ich besser stinke beim Verwesen? Eine Ganzkörperorganspende für die Waidmannslust?Ich habe aber keinen Ganzkörperspenderausweis. Nicht mal einen teilweisen! Nur den schriftlichen Hinweis, mich gefälligst in Ruhe zu lassen.

Ich schleppe mich zum Hochstand und lasse mich vom warmen Wind trocknen. Die Sonne ist grell, hinter der Stirn dröhnt ein Kraftwerk. Ich lehne mich an die Bretter und lasse geschehen. Was ich gebrauchen könnte, wäre ein Jägermeister. Oder ein Wasser.

Nen Wasser?

Das Problem des unbestimmten Artikels verfolgt mich bis über den 53. Breitengrad. Ein seltsames Phänomen.Überall da, wo ein stehen sollte, steht jetzt nen. Auch für eine oder eines, alles ist nen. Das erinnert mich daran, dass das Berliner Proletariat, das im 19. Jahrhundert hauptsächlich aus slawischen Einwanderern – und ebenso slawischen Ureinwohnern – bestand, nicht wusste, wann mir und wann mich angebracht war. Sicherheitshalber war in der feinen Gesellschaft alles mich, weil unten alles mir war und keiner störte sich daran, bis auf die üblichen Besserwisser.

Als ich kürzlich irgendetwas in irgendeinem Wörterbuch suchte, fand ich für Schwester nicht nur das englische Sister und das russische Sestra, sondern auch das alte wendische Schotscha. Klar doch, dass Winnetous Schwester deswegen Nscho Tschi hieß, Karl May lebte ja auch in altem slawischen Stammesland. Aber N-scho Tschi? Heute würde er sie Nenschotschi nennen. Aber dann als Schwester Kara ben Nemsis, auch so ein Slawismus: Nemez, der Deutsche.

Ebenfalls kürzlich fand ein im Rang eines Professors stehender Lausitzer in Amerika heraus, dass Nietzsche eigentlich ein sorbischer Nitsche war, kein Pole, wie Nitzsche immer behauptete, um sich von den deutschen Eingeborenen abzuheben. Wie komme ich jetzt auf Nietzsche? Klar doch, als Mensch aufm Hochsitz, als Übermensch.

Unter solchen Gedanken merke ich, dass ich langsam wieder zu mir komme.

Ich trolle mich mit halbzunen (schönes Wort, nich?) Augen nach Blumenthal, wo nach amtlichem Bekunden ein Bahnhof sein soll.

*

Wo gehts denn hier zum Bahnhof? würde ich gerne die Kinder auf der Straße fragen, die Oma auf der Bank vorm Haus oder den fleißigen Bürger beim Rasenmähen. Aber Blumenthal hat keine Menschen. Niemand flüchtet vor mir, niemand sieht mich fragend an. Nur Autos sausen gelegentlich in der Ferne über die Kreuzung.Ein Laden. Mit einer Eisfahne dran. Ich kehre um und drücke mit verhaltenem Optimismus die Klinke nieder. Die Tür geht auf und krächzt auch nicht schaurig wie das bei jahrhundertelangem Nichtgebrauch zu erwarten gewesen wäre.

Irgendwann erscheint eine Dame. Wir sehen uns tief in die Augen; ich weiß, dass sie auf diese Begegnung nicht vorbereitet ist. In welcher Sprache rede ich sie wohl an? Wie pflegte sich Karl May in solchen Situationen zu bewegen. Ich habe keine Pfeife und ich rauche auch nicht, weiß aber, dass es in fernen Ländern unhöflich ist, die eigene Muttersprache zu benutzen ...

Ich lege stumm das Eis auf den Tisch, das ich mir stumm aus der Truhe gefischt habe. Sie sagt, Einsachzig, obwohl sie weiß, dass es unhöflich ist, Fremde mit der eigenen Muttersprache vollzudröhnen.

Ich sage, ich weiß nicht, ob ich noch so viel habe ... und will schon von meinem Missgeschick erzählen, stoppe aber rechtzeitig, weil in diesem sonst menschenleeren Ort der Jäger ihr Mann sein könnte und sie selber mich als Köder ... oh Gottogott.

Wissen sie, frag ich beiläufig, um sie abzulenken, wann hier der nächste Zug fährt?

Jürgen! schreit sie nach hinten durch die Glasperlenschnüre, weißt du wann der nächste Zug fährt? Tatsächlich, mein Herz frohlockt, sie fragt nicht: Kurt! weißt du ob hier überhaupt noch ein Zug fährt? Oder: Kurt! geh noch mal eben an die Schiene, und höre, ob der Zug heute schon abgefahren ist!

Von hinten dröhnt Fußball. Männer jubeln. Jemand sagt nach einer Weile, während das Eis schon einen nassen Fleck auf der Zeitung bildet: Der is jetz eben weg. In zwei Stunden fährt der nächste.Ich freue mich. Die Frau verschwindet hinter den Glasperlen. Ich schaue mir das Dorf an.

Blumenthal hat eine Straßenkreuzung und einen Bahnhof etwas versteckt seitlich dahinter. (Es muss ja nicht jeder wissen, dass es hier noch Leute gibt, die kein Auto haben.) Eine Kirche und eine Schule. Aber keine Menschen außerhalb des Saloon.

Die Schule hat einen gepflegten Hof, und eine noch liebevoller gepflegte Fassade.

Ich betrachte sie lange und Erinnerungen kommen hoch: Volle Züge, Stehen im Gang. manchmal, mit viel Glück, Sitzen aufm Koffer. Schulhof mit vielen Kindern. Fahnenappell. Seid bereit! Immer bereit! Zu allem bereit. Wegtreten zur Raucherpause. Ohne Gleichschritt marsch. Es macht sowieso jeder Seins. Bauen mit eingespartem Material.Die Beförderungsbestimmungen erwarten einen anständig angezogenen Fahrgast. Das bin ich nur bedingt. Trotzdem lassen sie mich rein. Sicherheitshalber bleibe ich stehen. Vor mir drei Frauen, die da noch von der letzten Station herumstehen, weil sie dabei sind, dem Automaten einen Fahrschein zu entlocken.

Der Schaffner beobachtet das interessiert. Gelegentlich gibt er Hinweise: Sie müssen da drücken. Oder: sie haben den Ort falsch geschrieben. An der nächsten Station steigt ein Rudel Jünglinge ein. Albern drücken sie dort, wo sie grade eingestiegen sind, also am Automaten in der Mitte des Zuges, herum und denken, dass sie wenigstens so tun sollten, als wollten sie zahlen.

Die erste Frau ist inzwischen abhanden gekommen, ohne zu bezahlen. Der Schaffner sieht die nächste unauffällig zur Tür gleiten. Er schwankt noch zwischen Pflichtbewusstsein und Dienstvorschrift. Dann gibt er sich einen Ruck und schaltet seinen kleinen Diensthandfahrkartenautomat ein. Das dauert und das Rudel freut sich. Kurz vor dem nächsten Halt muss er nur noch den Hunderter wechseln. Das wieder geht überraschend schnell. Die Frau steigt sichtlich verärgert aus.

Jetzt bin ich dran. Der Schaffner sieht mich lange. Dann sagt er: Lassen sie den Automaten. Der ist seit gestern kaputt.

Auch der?

Auch der.

Aber er zeigt doch immerhin was an!

Ja, sagt der Schaffner, er nimmt sogar das Geld, aber es kommt keine Fahrkarte raus.

Hatte er gehofft, die Frauen würden ihn zum Leben erwecken? Wenn drei Frauen um einen Toten laut genug jammern, so steht es im „Neuen Testament”, können sie einen Toten aufwecken. Jammern sie zu laut, geht er stiften. Diese hier haben nicht gejammert, sie wussten nichts vom Tod des Fahrkartenautomaten, weil er noch nicht wirklich tot war, nicht einmal scheintot. Bestenfalls hirntot. Natürlich werden sie gehofft haben, dass er wirklich tot sein möge, und wenn schon nicht ganz, dann wenigstens halbseitig gelähmt und der Option, so lange der Nekrophilie frönen zu dürfen, bis endlich das Ziel erreicht ist.

Wer hofft nicht auf diese Mitfahrgelegenheit? Dass dieser hier die Macke in die Ausgabe verlagert, trifft wieder nur die Hoffenden. Verzögern, hinausschieben. Doof stellen kann Geld retten!

Was aber ist mit dem Schaffner? Warum kassiert er nicht gleich ab? Ist er ein Bahntroll? Ein Agent des ADAC der auf den Ruin der Bahn hinarbeitet? Oder ist die Bahn schon ein Phantom, wie man an den liebevoll ruinierten Bahnhöfen erkennen kann?

Das Rudel hüpft fröhlich aus dem Zug, weil ich den Schaffner mit einigen Hundert Centstücken bedacht habe und er sich immer wieder verzählt. Wohlweislich hatte ich nicht gesagt: stimmt so!, sondern: zählen Sie bitte nach, ich bin alt und hab meine Brille vergessen. In Wusterhausen steige ich ebenfalls aus und schleiche mich über die Nebenwege zu meinem Zelt. Ich will keinen Aufruhr um meine Person. Ich mag das nicht, wenn man mich angafft und Autogramme von mir will.

Als ich endlich auf dem Zeltplatz eintreffe, empfängt mich die Chefin mit der frohen Botschaft: Sie wissen, dass sie nachzahlen müssen?

Mein Nullkommafünfpersonenzelt ist schnell wieder aufgerichtet. Ein Campingtruck hatte es mit dem Hinterrad gestreift, die Hunde leicht geritzt, die Vögel drauf geschissen. Das kann passieren, sag ich und morgen ist auch noch ein Tag.

13. Fußweg

Von Blumenthal nach Groß Pankow.

...

14. Fußweg

Von Groß Pankow nach Bergeld

(...)

15. Fußweg

Von Berge nach Neustadt-Glewe

Ein ausgetretener Pfad führt mich nach Norden. Erst war er ja noch gepflastert, dann noch gerade so befahrbar. Aber jetzt wachsen die Büsche hoch aus dem Graben heraus und breit über den Weg. Der Wirtin Warnung kommt hoch: denken Sie an das Schicksal der toten Schmuggler … Ich schmuggle nichts. Trotzdem betrachte ich die Gegend sehr aufmerksam. Ringsum kahle Felder. Links ein Wald, vor mir eine räudige Birke. Statt Blattlaub lauert die rote Krähe im Geäst. Wird sie mich ziehen lassen? Oder auf mich scheißen? Mir fällt da eben ein Schild ein, das freundliche Sowjetsoldaten in den Siebzigern an ihren blickdichten Bretterzaun genagelt hatten: Achtung! Man schißt!

Der Wind raschelt durch die bleiche Maisschonung. Ich schalte das Navi ein. Ich will wissen, wo ich bin, wo die Grenze ist, wo die Fallen lauern.

Ich

vermisse nämlich gewisse Hinweise. Etwa derart: Sie verlassen den alkoholfreien Sektor! Oder den Geltungsbereich der GEZ. Vielleicht ist das schon die Falle, das Nichts der Ahnungslosen.

Die Gebühreneinzugszentrale operiert ja, wen wunderts, inzwischen über

weite Gebiete Europas. Mecklenburg ist da nicht ausgenommen. Wer aber schmuggelt schon seine eingesparten Gebühren heimlich über die Mecklenburgische Grenze?

Meeklenburg. Wie man heute sagt. In altslawischen Gebieten kann man das auch anders lesen. So ins Deutsche geschrieben: Metzklenburg. Ich kenne einen Autohändler in Cottbus, der heißt Matzk. Der könnte sich, wenn er Sorbe wäre, auch gerne Mack schreiben, weil ihr c ja unser z ist. Ein weniger prominenter Mensch der gleichen Stadt schreibt sich tatsächlich Mack, spricht sich aber Mak und schreibt sich als Sorbischlehrer auch so, obwohl er sich auch Mazk nennen lassen könnte.

Aber die Gelehrten sehen den Namen Mecklenburg natürlich anders. Das käme von Mikilin-Borg, germanisch der „großen Burg“. Gewiss. Germanisch. Alles war früher germanisch. Bis die Germanen, wie Leute, denen es nicht germanisch genug sein kann, sagen, gezwungen wurden, sorbisch zu lernen. Oder polabisch.

Slawisten führen aus Ortsnamen, die auf -in enden, auf irgend einen Gründer hin. So könnte die Mikilinborg von einem Miki gegründet worden sein. Der vielleicht sogar Germane war. Wer weiß das schon. Aber die Leute ringsum waren Slawen. Denn Mikilin würden nur Slawen sagen. So wie Berlin. Oder Lublin. Die Burg haben die Sachsen dann bloß angehängt, weil sie die Burg haben wollten, nicht den Ort mit den erschlagenen Leuten.

Unter derlei Gedanken werde ich langsam unruhig, denn von der Grenze sehe ich nicht die Spur einer Spur. Navi sagt: Die Grenze geht mitten durchs Maisfeld. Soll das der berühmte Todesstreifen sein? Wo sind die Zäune, Mauern, Betongräben? Statt einer Zollstation nur ein völlig unbeteiligt scheinen wollender Hochstand. Der Stein da, der vorgibt, eine Gasleitung zu markieren: Ein Grenzstein?

(Gut getarnt und doch entdeckt: Ein Periskop des Mecklenburgischen Grenzschutzes.)

Im Maisfeld auf mecklenburgischer Seite regt sich was. Die Halme knistern, ein Rudel verzweifelter Alkoholiker bricht stumm übers freie Feld hinweg in den Schutz des brandenburgischen Waldes. Was glauben sie wohl, was sie da erwarten wird? Weniger tödlicher Fusel? Haben sie das Märchen vom Deputatschnaps geglaubt, der tief im Süden alkoholkranken Kumpels zur letzten Reise ins Tertiär verabreicht wird? Aber wo ist der Schlepper?

(Schlepper beim Harken des Grenzkontrollstreifens. Im Hintergrund der Wachtturm der Schleppergenossenschaft.)

In der Ferne duckt sich ein ärmliches Dorf im Schlamm. Ich gebe mich betont unauffällig, ja ich verlangsame sogar den Schritt, pflücke hier ein welkes Blatt, schnuppere da an einer verdorrten Hagebutte, während ich am Strauch mein Wasser abschlage, obwohl ich das hätte auch am Periskop tun können.

Ich bin erleichtert. Die Grenze liegt hinter mir. Niemand hat mich von hoher Grenzschützerkanzel herab erschossen. Kein Zöllner überfiel mich arglistig, niemand steckte mir vor der Grenze noch schnell ein Päcklein Kokain in den Rucksack, um mich hinter der Grenze dafür festzunehmen. Obgleich ich argwöhne, dass genau so die Grenzlandförderung doch aussehen sollte.

In der Ferne grüßt der Wachtturm der Schleppergenossenschaft. Die Köter halten den Atem an: gleich isser da, gleich haben wir ihn.

Aber die Dorfstraße ernüchtert grausam. Ich bin nur zwischen die Fronten geraten, genauer: ich laufe exakt auf der Grenzlinie entlang, deren Verlauf liebevoll mit verschiedenen Pflastersteinen markiert ist. Für den Alltag hat sich ein Landbesitzer gegen Querschläger mit einer soliden Mauer aus Autoreifen gesichert. Recht so. In der Ferne lauert der Kontrollposten des Dorfes.

(Zwischen Meck und Pomm: Wo sind die Zöllner?)

Links Feindesland, rechts Feindesland, die Posten werden von beiden Seiten bestochen. Nur in meine Richtung haben sie Strohballen aufgetürmt und die Fahne mit dem Ochsenkopf gesetzt. Wo ist, der Fairnis halber, der Rote Adler? Niemand will mir darauf eine Antwort geben, selbst der Kontrollposten ist menschenleer, soweit ich sehen kann, der Letzte muss gestorben sein, bevor er die Pestfahne hissen konnte. Ich eile ja schon von dannen.

... und bin entsetzt. Hier hockt er, entführt, verwahrt, verwahrlost, verlassen, bleich und traurig auf dem Eimer der Notdurft.

(Entführt und gefangen: Der brandenburgische Adler.)

Tag.

Täg.

Oha, was war das denn eben? Ein Tag mit einer leichten Drift ins ä hinein ... Was für eine Entdeckung! Ich fühle mich beschwingt wie Humboldt im Regenwald. So eine leichte, fast schon unmerkliche Verschiebung im Farbenspektrum zeigt an, wie schnell sich ein Stern von der Erde entfernt. England ist schon ziemlich weit weg vom Kontinent. Und Texas erst.

Wann haben Sie davon erfahren, gute Frau, von dieser Lautverschiebung, die Sie so putzig präsentieren? Sie schlägt mir die Tür vor der Nase zu.

Hungrig und mit Blase am Ballen zieh ich mich die sieben Treppenstufen zur nächsten Kneipe hinauf. Aber gestern war Sonntag und heut ist das Haus pestsicher verlötet. In der Ferne trägt ein Mann Möbel auf die Straße. Ist das Zeug nicht verseucht? Schafft er es zum Desinfizieren? Weiß die Firma Wanenschweiß, dass das Zeug von der Pestilenz stammt?

Endlich bei ihm angelangt frag ich nach der nächsten Herberge. Er nennt das Dorf, von dem ich grade komme und rennt schon wieder ins Haus zurück.

Oder ein Laden? Muss ja kein Super...

Er wirft das Sofa ab und hastet zurück. Minute später hinter einem Berg leerer Kartons: Halb zwai kommde Bäggä mit seim Audo. Dä hälda voan.

Da voan steht noch die Rrrampä ... auf die sie früher immer die Milchkannen gewuchtet hatten. Zwei Stunden warten? Salbe hat der fahrende Bäcker sowieso nicht, höchstens Schlagsahne. Ich riskiers und gehe weiter. Nur noch drei oder vier Blasen bis Muchow, dem Ort meiner Sehnsüchte, und ich falle in weiche Daunen.

Zuvor gerate ich aber noch in einen merkwürdigen Ort. Die Straße ist aufgerissen weil eine Leitung hineingelegt wird. Es sind ja nun schon über zwanzig Jahre her seit dem großen Goldrausch der Kläranlagenverkäufer. Und noch immer verweigert sich so mancher Egoist dem allgemeinen Anschlusswohl, statt dessen trinkt er öffentlich vom Ablauf seines Schilfteichs. Welch Verhöhnung der notleidenden Baubranche. Wie gut, dass gegen kleine Spenden gelegentlich die Truppen des Innenministeriums vorbeischauen, um die Leute zur Vernunft zu bringen. Hier haben die Beamten sogar ein Puten-KZ durchgedrückt. Während der Eigentümer dem sanften Wellenschlag auf Tahiti lauscht, hören die Leute hier nur die Todesschreie. An den Hauswänden hängen die gleichen Plakate wie im Braunkohlengebiet und in den Flugschneisen: Was haben wir Euch getan?

Euch, den anderen. Denn im Zweifelsfalle fliegen wir selbstverständlich knapp übers Dach der Mitbürger in den Urlaub, verplempern den Strom von Horno, fressen gequältes Aas. Hier kommts besonders deftig. Der sanfte Wind bringt den Angstschweiß der Puten herüber; dazu das Hacken und Flehen, das Schreien und Treten, das rauscht wie die Meereswogen der Südsee.

Wenigstens laufe ich jetzt etwas zügiger. Das sind so Leute, denk ich mal, die fallen auf jeden Anruf herein, und wenns die alte Masche mit dem verschollenen Enkel ist. Aber was tut man nicht alles für die Arbeitsplätze im Milieu, bei Kriminalpolizei und Justiz. Nicht zu vergessen die Lokalredaktionen, die gerne über Betrügereien schreiben, weil sie denken, sie wären in jedem Falle klüger.

Die aufgeplatzten Blasen quälen. Ich bleibe stehen.

(Ruhe sanft!)

Hier ruhen die Schutzes. Die Pest hat sie dahingerafft. Oder das Putenelend hat sie nachts im Traum erwischt. Der Friedhof übervoll – da hat man sie gleich hier verscharrt, in trauter Umgebung. Vielleicht wollten sie noch, aber konnten schon nicht mehr ... und rutschten einer nach dem andern in die offene Wunde der Kanalisation, wo jetzt der Schweiß der Puten flutet. So stelle ich mir das Sterben nicht vor. Waterbording mag angenehmer sein, als die Nachbarschaft zum Todeslager.

Auch der weitere Weg ist nicht eben angenehm. Während ich noch überlege, ob ich es überhaupt noch bis Muchow schaffen werde und ob es nicht ratsam sei, doch seitwärts im Busch das Zeltlein aufzuschlagen, lese ich das Schild am Wegesrand: Sperrgebiet, Achtung, Lebensgefahr! Sie haben also wirklich die Schilder von der Zonengrenze hier her geschafft und aufgestellt, wenn auch in löblicher Absicht. Die Felder sind verseucht, vermutlich mit Putengülle.

Endlich wächst am Horizont ein Kirchenspitzlein auf, die Fliegen halten inne:

Spontan überfällt mich der alte Familienspruch: Mucha Fliege, Koza Ziege.

Verschwiegen wurde mir die (deutsch-polnische) Fortsetzung: Białe Weiße, Gówno Scheiße.

Ich gebe zu, hier nicht geboren zu sein, auch meine väterlichen Ahnen stammen nicht von hier. Trotzdem knie ich vor dem Ortsschild nieder. Ich würde mich gerne vor ihm ablichten lassen. Aber es ist niemand da, dem ich die Kamera borgen könnte. Auch zum Unterhalten finde ich niemanden, würde ich doch so gerne sagen, wie ich beglückt bin, hier endlich angekommen zu sein. Die Wege sind sauber, die Gärten ordentlich bestellt. Und so manch waises Grundstück auf sein neues Herrchen wartet. Manch Scheunlein deucht mich gar verfallen, das Dacht rutscht irgendwie vornüber, als sei es, kurz, nur eingenickt. Ich fürchte mich, es könnte jäh erwachen und eile eilig weiter.

Es ist kalt, der erste Herbststurm jault um die Kirchturmspitze und ein paar ungemütliche Tropfen fallen. Ich stehe vor der Pension und studiere die Telefonnummer, die da an der Hauswand klebt. Mit gezücktem Handy sehe ich den Wirt um die Ecke kommen. So ein Zufall, sage ich strahlend, dann muss ich Sie ja gar nicht mehr anrufen.

Wenn Sie ein Zimmer wollen, sagt er verdrießlich, dann kann ich Ihnen sagen, dass wir belegt sind.

Auch kein kleines ...?

Wenn jetzt Sommer wäre, sagt er kein bisschen zynisch, könnten Sie hier auch zelten.

Es ist aber kein Sommer. Ich sitze im Wartehäuschen und denke nach. Hinterm Dorfteich steht ein Haus, da schreit eine Frau von hinten zum Fenster vor: Was macht der da?

Ihr Mann, mit gedämpfter Stimme: Das ist der alte Muche, der will sein Dorf wieder haben.

Als die Kirchturmuhr Neune schlägt, leg ich mich unter ihr nieder, genau dort, wo der Zimmermann den Kirchenvorplatz eingehaust hat, damit die Frommen nicht durch die losen Dachziegel erschlagen werden, bevor sie ihren Zehnten bezahlt haben.

Während ich noch die Schläge der Mitternacht zähle, kommt eine Gestalt um die Ecke. Sie sagt, sie sei das Töchterlein des Pfarrers.

Lebend, frag ich vorsichtig, oder schon eine Weile verstorben?

Sie schweigt, während sie mich von ihrer Brust nährt. Warme fette Milch sauge ich gierig in meinen Schlund. Ich will mich schämen, weil ichs ihrem Kinde stehle, stoße aber nur zufrieden auf. Sie klopft mir den Rücken und schiebt derweil den Rock hoch. Der gütige Wind bläst die Kerze aus.

Ihr Vater habe gesagt, sagt sie, sie solle mich nicht stören. Ich sei bestimmt gekommen, um hier zu sterben. Sie wolle es mir nur erleichtern. Ich nicke eifrig, während mein Gesicht in ihrem Schoße ruht. Sie sagt nichts mehr, ich nicke trotzdem weiter. Dann geben wir dem Gespräch eine andere Wendung. Gleich ... sag ich ... gleich ...

Sie wolle nur, sagt sie, bevor ich stürbe, noch meine Geschichte hören und für die Nachwelt bewahren. Welche Geschichte? stöhne ich, ich habe viele.

Ich bin ein Vieler, seufz ich matt erschauernd. Aus welchem Universum soll ich plaudern? Sie wärmt mich noch ein Viertelstündchen, eh sie sagt, ich geh. Ich flüster´ zärtlich: wehwehweh klausmuche Punkt de eh.

...

16. Fußweg ...

17. Fußweg ...

18. Fußweg ...

19. Fußweg ...

20. Fußweg

Basislager Travemünde

Verblüffendes Angebot von Aldi. Aldi-Tours umwirbt mich, den treuen Kunden, mit einem Sonderangebot: Eine Woche Basislager in Travemünde. Gratis! Soll ich? Soll ich nicht?

Ich packe den Rucksack: ein paar frische Tennis-Socken, Schlüpfer vom Wühltisch, ein liegen gebliebenes Marzipanei von Ostern (schon verschlungen), mein Aldi-Navi (eben gings noch). Hab ich alles? Der Hut. Für die tägliche Spende aufm Parkplatz.

Auf dem Weg zum nächsten Basislager hör ich, der Nordpol sei soeben vom Schmelzwasser geflutet worden. Ich ziehe die Notbremse und steige erst mal aus.

Der Platz ist ungünstig. Ich bin in einer Niederung gelandet. Überall nur Sumpf und Mücken. Wenn der Meeresspiegel jetzt steigt, haben die Mücken ein Problem.

Es war ein Reflex, der mich das Tier töten ließ. Kein Killerinstinkt. Ich wollte es nicht, bin starr vor Entsetzen, wie konnte mir das nur geschehen? Schon kommen sie näher.

Millionen stimmgewaltige Schwestern ziehen den Ring fest um den grünen Modder, orchestrieren ihren Tierschutzrächerblues; wie Donnerhall klingts von nah und fern, oh Gott, doch wohl nicht der rettende Zug nach Norden?

Ich stehe wie wild auf den Gleisen und fuchtele mit den Armen. Der Zug naht, die Bremsen kreischen, die Mücken verziehen sich endlich. Sind Sie das, sagt jemand schnaufend, der den letzten Zug auf der Strecke angehalten hat, weil er unbedingt hier aussteigen wollte?

Ich habe mich im Flurstück geirrt, sag ich bescheiden, sie fahren doch nach Travemünde?

Nein, sagt der Schaffner böse und drückt auf den Schalter, der die Tür gleich schließen wird. Nach Bad Kleinen! Oh Gott, alles, sag ich hastig, nur dieses nicht. Aber die Tür schlagt zu und ich sitze in der Falle, die jetzt meine Personalia notieren wird.

(...)

Die Kassiererin weiß von nichts. Herr Aldi zeigt sich überrascht. „Das muss wohl eine besondere Aktion sein“, murmelt er unsicher. Der Brief von der Zentrale wäre aber echt. Er schickt mich ins Lager.

Der Herr Lagerfeld räumt mir ein Regal frei. Gasse M. Zwischen Matjeshering und Musikantenstadel. Hier kann ich so lange bleiben wie ich will, soll aber nachts die Heringe pellen, mit der Gurkenlauge und den Zwiebelringen mischen und in kleine Töpfe schichten. Ich liebe Matjeshering.

... bin müde vom vielen Heringe eintüten. Wo bleibt die Sonne? Ich sollte den Abenteuerurlaub einfach abbrechen. ... jeder Zug hat eine Notbremse ... und Gurkenlauge drüber ... ein Hering ...

Der Lagerist guckt sich das an und sagt: "Das ist kein Matjes, das ist ungebratener saurer Brathering." Ausschütten und noch mal neu. Die Marinade mach ich aus Quark und Leinöl. Ich poste das Vorhaben bei Facebook, worauf Karolin sagt, das wäre "lecker" und: "Ich fahre voll drauf ab."

Wo war doch gleich das Leinöl bei Aldi? Ich irre jetzt seit Tagen im Lager herum, kann aber das Leinöl nicht finden. Aldi muss doch irgendwo Leinöl haben! Es kann doch nicht sein, dass Aldi kein Leinöl hat? Wo leben die denn??

Ich bin am Ende. Biobananen. Biohonig. Bio-Navis. Aber kein Leinöl. Ich greif mir eins von diesen Navis. Und will nur noch zurück in mein Fach. Also tippe ich ein: Nordpol. Und schon umfängt mich die glühende Mittagshitze. Es ist Tag!?

Zurück kann ich nicht, die Tür klemmt. Am Hafen weint ein einsamer Seemann. Er hat sein Schiff verloren und will jetzt hinterher schwimmen. „Und Dein Gepäck?“ „Kannste haben“, sagt er und springt ins Wasser.

Nicht jeder Seeman stirbt still vor sich hin. Dieser hier strampelt noch heftig und simst dabei einen letzten Gruß:

Zurück bleibt ein öliger Fleck. Der Rest steigt mit einem dünnen Faden in den Himmel, wie Rotz, der einem nicht von der Lippe will.

Vorsichtshalber sortiere ich das Erbe des Seemannes. Drei Gigabyt gezippter Kondome, zehn Stangen Zigaretten, vermutlich gefälscht. Ein dickes Paket libyscher Dirhams. Einen Satz Angelhaken für Hochseefische. Und einen Beutel getragener Schlüpfer, Muskelshirts, Sportlersocken.

Ich suche den Flohmarkt. Aber ich sehe schon, die Kondome will keiner haben. Ich schätze, sie trauen mir nicht, weil ich ohne meine Sonnenbrille blinzle wie ein Maulwurf. Eine japanische Mädchenklasse bleibt kichernd stehen. Ich preise meine Waren mit – eben erfundenen – unbekannten Lautfolgen. Das eint uns wunderbar, so verstehe ich selber nicht, was ich sage, desto verständlicher werden die Gesten. Ich halte ihnen die Tüte mit den Kondomen vor die Nase, frisch, ungetragen, noch mit Garantie für die Enkel. Aber sie wollen nur die Seemanns-Schlüpfer. Zum Riechen huschen sie unter meinen weiten Mantel, so sieht sie keiner dabei. Ich kann zufrieden sein. Bei ebay geht getragen gar nicht. Aber was geben sie mir für merkwürdige Scheine dafür? Übersee schätze ich, passend zum verlorenen Mann, Neptun sei seiner Seele gnädig.

Weil ich Hunger habe, geh ich zurück in den Hafen und nehme mir einen von den Angelhaken. Das Warnband von der Baustelle dient mir als Angelschnur und an den Haken hänge ich eine stinkende Socke. Nebenan warten die Leute auf ihre Fähre.

Die Fähre läuft ein und das Warnband flattert. Hat sich da nur die Schiffsschraube verfangen? Die Leute interessiert das auch. Sie drängen sich hinten an der Reling. Daraufhin hebt sich die Fähre vorne hoch. Für einen Moment vergesse ich den Haken.

Die Fähre hatte noch nie so eine hinterrücksige Schräglage. Am andern Ufer fährt sie deswegen vorne auf die Straße rauf und die Passagiere hinten gehen baden. Sie können nicht mehr sehen, wie ich meinen ersten Fang einhole.

Da zappelt was. Wenns ein Aal ist, dann wars ein tragischer Irrtum. Du bist nicht in des Seemanns sicherm Darm, mein lieber Aal; du bist in seiner Socke!

Aber Eierlikör! In die Socke hat sich nur das iPod des Seemanns verirrt; mit einer Botschaft drauf: „Leck mich."

Die Hafenwache kommt langsam und sehr mistrauisch näher. „Ein Eierpott“, versuche ich zu scherzen. Doch das kommt nicht gut. „Wir wollen son Swinkrohm nich“, secht her, „wir passen hier ganz alleine auf. Fuck NSA!!“

Die Hafenwache schmeißt das Ding zum Seemansgrab und sagt: „Und du Sachse mach, dass du Land gewinnst.“

Ich versuche ihm zu erklären, dass Lausitzer bei Gott keine Sachsen sind und demzufolge Sachse eine schwere Beleidigung für einen anständigen Menschen sei, die bis zum Menschengerichtshof nach sonstwohin gehen könne. Aber ich lande nur im Abschiebegewahrsam gegenüber dem Skandinavienkay.

Ich zähle meine Barschaft. Es sind viele libysche Dirhams und noch mehr japanische Yens.

„Eigentlich“, sagt die Frau vom Campingplatz, „müssten sie damit erst zur Wechselstelle.“ Wo wäre denn die nächste? In Dänemark? Sofort rudert sie zurück. Verständlich. Denn wenn ich einmal in Dänemark bin, komm ich nur zum Schlafen nicht mehr her.

Wir überlegen, was so ein Dirham wohl wert wäre und ob es das gleiche sei wie ein Yen oder eine Dänenmark. „Dänemark klingt besser“, sage ich, „als Eurozone.“ Sie habe die Zone auch nie leiden können, sagt sie, dabei läge doch die Mark mitten in der Zone; aber jetzt wo eine aus der Zone in Berlin regiert, ginge das wohl nicht anders.

„Ich geb ihnen für den ganzen Ramsch zehn Euro“, sagt sie traurig, „und zehn Nächte, die sie hier bleiben können.“ ... „Sagen wir, eine volle Woche gratis, nä?“ Und als ich immer noch zögere, „... und jeden Morgen noch ein Kaffee extra.“ Das überzeugt mich.

Ich blase mir aus den Kondomen ein wasserdichtes Zelt und richte mich mit den Socken warm ein. Es stimmt mich sehr froh, dass mir die Socken blieben und nicht die Seemannsschlüpfer. Darüber schlafe ich augenblicklich ein.

Als ich so am Morgen beim Kaffee in die Sonne blinzele und mir so denke: ach wie schön, und: eigentlich kann der Nordpol mich ganz gerne mal ..., schlurft eine andere Gestalt heran und schenkt sich vom Kaffee ein, als ob ich ihm einen ausgegeben hätte. Zwei junge Damen, ebenfalls, Kaffee vom Feinsten und wieder gratis. Und ehe ich meinen Ärger sortieren kann, sagt schon die eine zur andern: „Es ist doch nett, dass es den Kaffee hier jeden Morgen umsonst gibt.“

Da hat mich die Alte also beschissen. Den Kaffee kriegt hier jeder. Egal ob er vorher seine Millionen abgekippt hat oder nur die Fußnägel. Aber dann bin ich doch froh, weil zehn Euro in einem Schein viel leichter sind, als einige Millionen Yens und Dirrenhams in Flatulanz.

21. Fußweg

Von Travemünde nach Neustadt

Ich kam durch Neustadt an der Dosse, durch Neustadt - Glewe auch und nun will ich nach Neustadt in Holstein. Mit den kleinen Wörtlein hats ja nicht jeder. Himmler war berüchtigt für seine verknappten Stellenbeschreibungen. Er selber nannte sich vorbildlich „Reichsleiter SS“ – ganz ohne diesen schwul-zivilisistischen Artikel.

Auch der Bergbau scheint noch selbstverliebt die Sprache des Dritten Reiches zu pflegen. Ein besonders hübscher Satz in der Lingua Tertii Imperii ist dieser: „Der Leiter Stab ist verantwortlich für die Führung des Zechenbuches im Verantwortungsbereich des Leiters Tagebau.“

Das ginge aber auch noch kürzer: „Leiter Stab verantwortlich Führung Zechenbuch Leiter Tagebau!!“ Da hört man doch richtig die Eimerketten rasseln. Mag sein, dass das kein Nazisprech ist, sondern nur das Übliche, wie wenn Deppen so unter sich nässen und nachher beglückt daran schnuppern. Was sind wir doch wieder extraordinair!

Gefunden hab ich das Zitat übrigens bei Thomas Penk: Betriebliche Beispiele. In: Der Braunkohlentagebau: Bedeutung, Planung, Betrieb, Technik, Umwelt. Herausgegeben von Rolf Dieter Stoll, Christian Niemann-Delius, Carsten Drebenstedt, Klaus Müllensiefen. Berlin, Heidelberg 2009 S. 381; damit keiner sagen kann, ich hätte mir das ausgedacht und wieder nur voll gelogen.

Ach, was man doch alles unterwegs aufliest, wenn man so in Gedanken unterwegs ist in der heutigen Zeit ... und dabei seine Handbibliothek so hinter sich her schleppt.

Unter solchen Gedanken folge ich leichtsinnig dem neuen Navi und verlasse die Nebenstraße, nachdem ich zuvor schon die Hauptstraße leichtsinnig verlassen hatte.

(...)

Bald darauf zwänge ich mich durch zwei Leute mit Fahrrad durch, die dort ihr Schwätzchen halten und stoße schon auf die Landstraße meines Vertrauens. Aufatmen und abbiegen. Navi, ich danke dir. Der Blick über die Straße zeigt noch was ganz andres. Ich stehe wieder vorm Aldi. Wie bin ich doch kürzlich zum Lager gekommen?

Während ich noch überlege, schreite ich schon durch die Pforte, murmele zur Kassiererin: „Ich hab noch was vergessen“ und öffne den Vorhang zum Heiligtum. Der Filius, ich ahne es, ist schon hinter mir her, deswegen beschleunige ich leicht. Richtig, hier gings ab und dort herum und da steht auch der Lageristiker. Hallo sag ich sehr unbekümmert, ich hab da kürzlich noch was liegen gelassen. Zielsicher strebe ich dem Regal M zu und richtig: Da liegt er noch, der alte Sack und schläft vor sich hin. Aufgewacht, Alter, sag ich ihm, auf gehts, der Tag ist noch lang.

Ich schultere das gute Stück und ahne es mehr, als dass ich es noch wüsste, wo der Ausgang zu finden wäre. Wieder drücke ich eine Klinke und wieder blendet mich das Licht. Niemand hat mich aufgehalten. Niemand zwingt mich zu weiterem Gratisaufenthalt – und das macht mich schon wieder stutzig. Müssen nicht an sonstigen Kuridyllen die Leute kräftig zahlen, wenn sie Sauerkraut stampfen, Steine klopfen oder einfach nur Heringe marinieren wollen? Arbeit bekommt, wer dafür löhnt. Was ist schon der Lohn der Arbeit gegen die Gründung einer Arbeitsagentur? (Brecht, SGB 5, Vers 267)

Um zu Arbeit zu kommen, muss man sich heute schon was einfallen lassen, oder einen Goldesel haben. Gegen Schlaflosigkeit empfiehlt der aktuelle Gesundheitsreport zwei Wochen Hopfen pflücken. Wenn man Glück hat, bezahlts einem die Kasse. So ein Schlaflabor gibts nicht einmal für Obdachlose gratis.

...

Zuletzt aktualisiert: 2015, gegen halb drei.

(seit 14. April 2012)